Knotfest Brasil: celebração, energia e peso em diferentes eras do metal

Após adiamentos devido a pandemia, imprevistos com bandas que geraram trocas no line-up, divergências com as novas escolhas que alguns não receberam muito bem, finalmente, entre outras coisas, o Knotfest Brasil teve a sua primeira edição no país no domingo (18), em São Paulo, no sambódromo do Anhembi.

O evento reuniu mais uma vez pessoas de diversos lugares do Brasil, de várias gerações diferentes e até mesmo de estilos diferentes dentro do metal, pois ali encontraríamos uma diversidade de eras, indo de Judas Priest a Bring me the Horizon.

A produção teve um cuidado primoroso ao se organizar nas questões de horários, e sem maiores atrasos, o evento começou bom os brasileiros do Black Pantera, que substituíram em cima da hora o Motionless in White, que por conta de um problema de saúde de um integrante, a banda não pode comparecer. Devido a um atraso da minha chegada, não pude conferir o show deles, assim como o do Oitão e do Project46 eu só consegui ouvir pelo lado de fora.

Adentrando o local junto com Matt Heafy e o Trivium, como esperado, os caras dominaram a plateia e o palco, mas infelizmente, a banda foi injustiçada como horário escolhido para eles, era um show para mais tarde e com mais pompa. Mas sem deixar se abalar por isso, a banda foi impecável em termos musicais e competência, com Heafy ostentando uma camiseta do Sepultura em tons do Brasil. O baterista Alex Bent é um show à parte com sua técnica no instrumento e soando perfeito. Pena a banda ter feito um curto set, de somente sete música e encerrando com o tradicional “jump” na icônica “In Waves”.

Era hora de caminhar, e que caminhada era para chegar no outro palco. Feito o “dia tá pago”, o Vended dominava o palco com seu som moderno, de afinação baixa e carregada de breakdowns. Griffin Taylor, ou “baby Corey”, traz muito do seu pai em cima do palco, batendo cabeça (ou seria o corpo todo), da mesma forma que o vocalista do Slipknot fazia com esta idade. A plateia acolheu os garotos de bom tom, abrindo alguns mosh durante a apresentação, e o ritmo provocava vários “momentos pula-pula”. A banda passou por alguns problemas técnicos e acabou fechando o set com seis músicas, mas pelo que foi visto em relação a interação entre público e banda, logo mais esses caras estarão por aqui com um show próprio.

Mais um maratona para voltar ao Carnival Stage, e era a hora de mais Brasil, agora, o Sepultura. Os membros da banda foram adentrando o palco ao som da intro de “Isolation”, do disco “Quadra”, e ao toque da bateria de Eloy Casagrande, a música começou como um furação sonoro, que já botou a galera para cima e mostrou uma banda afiada. O vocalista Derrick Green, um monstro como sempre, ostentando uma camiseta do Ratos de Porão, brincou com seu “mal português”, como ele próprio descreve, mas compensa quando está em ação. O set foi marcado por clássicos, e contou com diversas participações especiais. A primeira delas, Scott Ian, do Anthrax e que estava no local junto do Mbr. Bungle, que se juntou para “Cut-Throat”. Após um momento mais calmaria de “Agony of Defeat”, Matt Heafy voltou ao palco, ovacionado pela plateia ao som de “olê, olê, olê Trivium”, para descarregar “Slave New World”, apoiando a guitarra e voz, assim como fez no disco “SepulQuarta”. Na sequência, mais uma participação, dessa vez de mr. Phil Anselmo para a brutal “Arise”. O mosh foi caótico e o vocalista do Pantera unindo seus urros a Derrick no refrão, foi a faísca do local. Ainda era tempo para “Ratamahatta” e o encerramento clássico com “Roots”.

Bora bater perna de novo e ver, Scott Ian, Dave Lombardo e Mike Patton no palco com o Mr. Bungle. Antes de tudo, foi ótimo ver Patton de volta ao lugar que pertence após um período sombrio de sua vida, devido a uma depressão severa que o vocalista do Faith no More passou em efeito a pandemia e o período de reclusão. O som da banda é uma coisa maluca, misturando punk/hardcore/metal e no meio disso, um apito aparece e você se perde nas extravagancias que o grupo propõe. Mike, em ótima forma em seu retorno, fez piada do jogo que deu a Copa do Mundo a Argentina, falando em português com o público, e tirando uma onda com a França. A apresentação se encerrou com Derrick Green e Andreas Kisser no palco para o hino, “Territory” do Sepultura. E Patton, você é o cara, não demore a retornar e dessa vez, traga o FNM junto!

17 horas e eis que chegava um dos momentos mais aguardados do dia. O Pantera subiria ao palco com a sua nova formação, contando com Zakk Wylde e Charlie Benante. O baixista Rex Brown infelizmente não conseguiu estar presente devido a contrair covid-19, sendo substituído por Derek Engemann, do Scour. O que me pareceu um problema técnico, a bandeira com o nome da banda acabou não sendo erguida antes dos integrantes subirem ao palco, e eis que do nada os quatro surgiram ali, com um Phil Anselmo e sua carranca chamando a galera para perto e presenciarem o caos. “A New Level”, abriu os trabalhos e como o fez! O público foi arrebatado ali nesse momento e ali, você poderia chamar quem estava no palco de qualquer coisa, banda tributo, banda cover, Phil Anselmo e sua turminha, ou seja lá o que quiser, mas o fato é que tudo foi monstruoso e extremamente fiel ao material original. Os timbres, as levadas, o groove, tudo foi cuidadosamente pensado em fazer a experiência ser válida e realmente foi. Phil, que vinha de períodos onde sua voz não soava nada agradável, trabalhou muito para que a homenagem fosse fiel e conseguiu! O set despejou hits monstruosos do grupo, como “I’m Broken”, “Yeabsterday Don’t Meant Shit”, “Mouth of War”, o medley de “Walk/Domination/Hollow”, e claro, o encerramento certeiro com o clássico “Cowboys From Hell”. Se alguém tinha dúvidas sobre essa reunião tributo acontecer ou não, ela caiu por terra nessa uma hora avassaladora.

Era hora do moderno chegar aos palcos. E assim foi o Bring me the Horizon chegou, trazendo temas cibernéticos nos telões e um set do que mostra ser uma evolução do new metal da segunda geração, ali no início dos anos 2000. Confesso que a banda pouco me agrada em seu som, mas carregou uma boa parte do público que ovacionava o vocalista Oliver Sykes em cada palavra dita, arranhando um português e fazendo comentários a todo momento possível, e chegando a brincar que na noite ainda teríamos o Slipknot nos palcos, mas que “se sentia velho” para algo tão maluco como eles. A banda jogou o público em caos com as faixas, “Teardrops” e “MANTRA”, abrindo rodas a pedido do próprio Oliver. Outro momento muito entusiasmado dos espectadores foi a faixa “Kingslayer”, gravada originalmente com o grupo Babymetal, e que arrancou sorrisos e aplausos dos fãs.

Do moderno para o clássico. Era hora do Judas Priest sentar no trono e espalhar a palavra. Foram dezesseis faixas e falar de dever cumprido com esses caras é chover no molhado. Rob Halford, o “Metal God”, é ovacionado pelo público de todas as gerações, que reconhecem sua importância e expressão para o heavy metal mundial. E o homem exala simpatia, seja cantando, seja fazendo um simples “oiê, oiê, oiê”, acompanhado pela plateia ou só de estar parado olhando Richie Faulkner em algum solo. Com um som nas alturas, a banda mostrou o que é o verdadeiro peso do metal, não por afinações baixas, guitarras de tantas cordas ou breakdowns, mas a veia original do gênero, da bateria de Scott Travis fazer o chão tremer literalmente com o seu som. Passeando por hinos como “Jawbreaker”, “Firepower”, “Turbo Lover”, “Metal Gods” e o que é uma das maiores intro de bateria de todos os tempos e um dos maiores momentos do heavy metal, a visceral “Painkiller”. Judas Priest não é necessário falar em grandes textos sobre o que é a banda nos palcos, pois simplesmente, ali está a história e outro patamar. Halford e sua moto para o final e ostentar uma imagem sua enrolado na bandeira do Brasil é simplesmente fatos que nunca saíram da mente de quem presenciou isso em algum momento da vida.

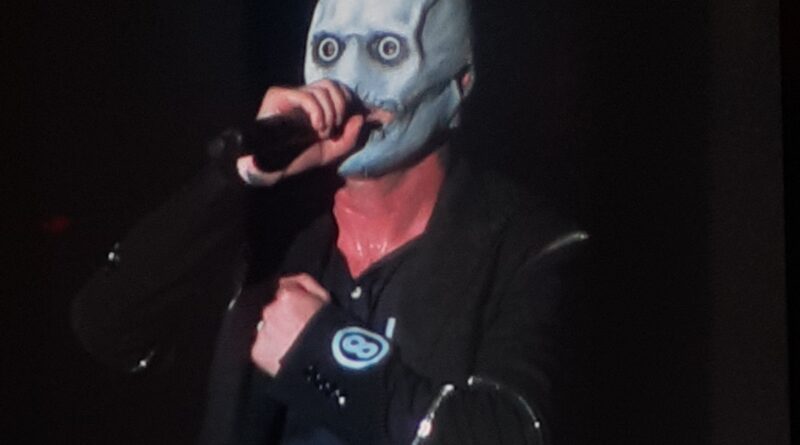

Caminhando para o final, era a hora dos “donos da casa” chegarem e assumirem a responsabilidade de finalizar a noite de festa no Knot Stage! Obviamente os caras já sabem como fazer isso e não poderia esperar menos. Acima do que qualquer pessoa pense ou ache do que é o Slipknot, depois de quase 30 anos de banda, é inegável o que esses caras construíram e se tornaram ao longo desses anos. Com uma força invejável e o que é um espetáculo, a cortina caiu e “Disasterpiece” abriu os trabalhos e jogou o público em um pandemônio de caos, energia e sangue no olho. É incrível presenciar como mesmo após esse tempo, a banda tem uma vitalidade nos palcos, não deixa o ritmo cair e promove algo que poucos conseguem. O set trouxe um apanhado de hits dos mascarados e em momentos algum o ritmo cai. Corey Taylor falava a todo momento com o público, e em determinado momento, agradeceu de estar no palco do Knotfest e no Brasil pela primeira vez nesse formato, e que todos ali, a banda e seus seguidores eram uma família, independentemente de cor, gênero ou nacionalidade, todos eram um, e realmente é o que vemos acontecer. A simbiose que o Slipknot cria entre banda/público é admirável, e de como em menor tempo que outras, criou vínculos de gerações, como uma mãe de 56 anos que me acompanhou na viagem, e levava o filho que ela ensinou a gostar da banda para ambos verem pela primeira vez a banda ao vivo. O set não deu descanso, aliado a luzes, telões com imagens malucas e fogo saindo do centro e laterais do palco que alimentava ainda mais as reações. Ao final, uma queima de fogos coroava a estreia do Knotfest no Brasil, com um saldo bastante positivo, salvo algumas ressalvas.

Em termos de som e comprometimento de horários como já dito, o Knotfest Brasil foi impecável e talvez um dos festivais mais justos nessa parte que já tivemos por aqui nos últimos tempos. Mas algumas questões fugiram ao controle da organização.

As filas para entrada, não tinham orientação alguma, nem mesmo uma grade para dividir e facilitar o acessos, o que causou caos nas três linhas formadas pelo público, e no meio da muvuca, mesmo pessoas que chegaram cedo adentraram o local tarde, perdendo alguns shows, e outros que nessas deixas, furavam fila e entravam antes de outros. A portaria também estava desorganizada em alguns momentos, com relato de uma pessoa que passou sem entregar o ingresso enquanto os funcionários conversavam entre si e não atendiam os espectadores. Dentro do local, as questões de fila também não era das melhores. O museu, que é uma das grandes atrações do evento se tornou uma labuta adentrar. Eu próprio optei por ver os shows, pois se arriscasse ficar na fila, perdera no mínimo duas bandas. Sei que o processo é complicado e a maioria queria ter a experiência, mas será que não havia uma forma de melhor organizar a entrada e com grupos maiores e desse a oportunidade de não sacrificar meio evento para estar ali? As filas dos bares também não eram das melhores, sendo demoradas, principalmente na logística de estar em outra fila para conseguir antes uma ficha. Por onde passei, não consegui avistar nenhuma lixeira disponível para descarte. O som dos palcos, avisavam que o evento disponibilizava pessoas para informar sobre dúvidas e que estariam no meio das pessoas, mas tirando pontos específicos com as filas por exemplo, não vi nenhuma dessas pessoas no local.

Por falar em local, não sei se o sambódromo foi a melhor escolha para receber o festival. A distância dos palcos era bastante grande e embaixo do mormaço que fazia, era uma guerra travada atravessar de um lado a outro. Veja bem, a questão não é querer tudo fácil, mas nas edições de países ao redor do Brasil, os dois palcos foram posicionados de forma lateral um ao outro e aqui, tínhamos locais onde esse formato podia ser adotado, assim como o Maximus Festival fez.

Entre alguma especificidades, o evento pode ser considerado como muito satisfatório em geral e para um primeira edição. Ainda não se sabe como será o seu movimento por aqui, se haverá outra edição e de quanto em quanto tempo isso acontecerá, mas aos que ali estiveram, certamente presenciaram um grande momento de celebração, energia e peso em diferentes eras do metal.

Pingback: Knotfest Brasil terá novo local e dois dias de festival em 2023 - Confere Rock

Pingback: Matt Heafy afirma importância do Sepultura na história do Trivium - Confere Rock